- Käffchen mit

Über Agroforst, Berufung und Bescheidenheit.

Es ist wahrscheinlich einer der heißesten Tage des Jahres. Peter Gänz von Naturland und ich sitzen unter alten Bäumen in einem Park und sind sehr froh, dass wir nicht in einem Konfi braten müssen. Begleitet von einer leichten Brise, viel Vogelgezwitscher, noch mehr Wasser und einem Käffchen (Arabica Crema) lerne ich, was Agroforst eigentlich ist.

Barbara Beiertz

Über Schatten und Kaffee als Cash-Crop.

Barbara Beiertz: Peter, du hast mir gerade in Kurzfassung die tropische Agroforstwirtschaft erklärt: Es ist eine Mischkultur unter Schattenbäumen, in der neben dem Kaffee als Cash-Crop z. B. Zitrusfrüchte, Bananen, Avocados angebaut werden. Aber bevor wir da in die Tiefe gehen: Wie wird man Agroforst-Experte bei Naturland?

Peter Gänz: Ich muss ein bisschen ausholen. Naturland ist ein gemeinnütziger Anbauverband, der seine Ursprünge in Bayern hat. Das war in der Zeit, als es noch keine EU-Ökoverordnung gab, nur die privaten Anbauverbände mit ihren jeweiligen Richtlinien. Wir waren weltweit tatsächlich auch der erste Zertifizierer von Ökokaffee von Kleinbauern-Organisationen. Das war Ende der 80er-Jahre.

Klar war das am Anfang nicht so leicht. Wir mussten sozusagen aus dem europäischen Kontext heraus Betriebe in einem ganz anderen soziokulturellen Umfeld zu tropischen Kulturen beraten. Das war in den ersten Jahren eine große Herausforderung. Die ersten, die in der internationalen Abteilung von Naturland gearbeitet haben, waren Leute mit Erfahrung in der Entwicklungszusammenarbeit, die eben auch die Bedürfnisse der Kleinbauern gut kannten. Als ich 2002 bei Naturland anfing, war die EU-Ökoverordnung gerade mal 10 Jahre alt. Doch selbst wenn du da heute reinschaust, steht da nichts zu irgendwelchen tropischen oder subtropischen Kulturen, schon gar nichts zum Kaffeeanbau. Wir waren da mit unseren Richtlinien schon konkreter und deshalb war das Naturland-Zeichen – auch für viele europäische Importeure – ein Qualitätsmerkmal.

Ich habe dann zehn Jahre lang unsere Mitglieder in Mexiko und Zentralamerika betreut. Nicht nur im Kaffeebereich, das war mein Schwerpunkt, auch im Bereich Honig, also Öko-Imkerei, Agaven- und Kakao-Anbau. Im Kaffeebereich sind die Erzeuger alles „campesinos“, keine Großgrundbesitzer oder Finqueros mit Plantagen. Das gibt es bei Naturland nicht, das sind alles Kleinbauern-Kooperativen.

BB: Wie muss man sich das bei so einem Kleinbauern vorstellen? Wie groß ist seine Farm?

PG: Es gibt inzwischen eine Definition – EU-Bürokratie – die besagt: 5 Hektar oder ein Jahresumsatz von 25.000 Euro. Aber das sind nur administrative Spielereien. Unsere Kaffeebauern haben im Durchschnitt 1 bis 2,5 Hektar. In Afrika haben wir welche, die noch kleiner sind, unter anderem auch Wildsammlung im Ursprungsgebiet Kaffa/Äthiopien. In der Regel werden diese Flächengrößen nur von der Familie bewirtschaftet.

BB: Das klingt, als ob das recht prekär sein könnte.

PG: Schwierig wäre es nur, wenn die Kleinbauern lediglich Monokulturen bewirtschaften würden. Und da sind wir dann schon beim Thema Agroforst: Kaffee ist da „nur“ die Cash-Crop. Im Mischanbau werden ja noch die anderen Obstbäume und auch mal Kräuter und Gewürze angebaut. Im Oberbau gibt es Schattenbäume, die können als Bau- oder Feuerholz genutzt werden. Und dann hängt es von der Kreativität des Kleinbauern ab, was er da noch so mit reinbringt. Das meiste ist für die Eigenversorgung, Überschüsse werden auf den lokalen Märkten verkauft. Der Vorteil von Agroforst: Die Bauern sind divers aufgestellt. Falls es mal einen Ernteausfall gibt, kann das kompensiert werden.

Die Natur als Vorbild.

BB: Und wie entsteht so eine Farm? Ist das etwas, was grundsätzlich eh gegeben ist, weil Kunstdünger und chemischer Pflanzenschutz viel zu teuer sind, oder wie entsteht das?

PG: Wie läuft es normalerweise? Wenn wir uns Monokulturen anschauen, haben wir das Problem mit Schädlingen, irgendwelchen Krankheiten, mit Erosion und der Abhängigkeit von teuer zugekauften Betriebsmitteln. Und wenn der Bauer sich die Natur als Vorbild nimmt, sieht er, wie es eigentlich funktionieren kann.

Das heißt, wenn man so eine Kaffee-Anbaufläche betritt, also eine Öko-Naturland-Kaffeeparzelle, dann denkst du, du stehst im Wald. Dann erkennst du den Stockwerksaufbau mit reicher Struktur: eine Krautschicht als ganzjährige Bodenbedeckung, dann eine Strauchschicht – der Kaffee ist eigentlich ein Strauch – in der Regel mit Bananen und Zitrusfrüchten. Und oben drüber: die Schattenbäume.

BB: Du hast also etwas vorgefunden, was schon sehr weit den Naturland-Anforderungen entsprach?

PG: Ja. Die Bauern waren schlau und haben sich die Natur zum Vorbild genommen, aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass sie prinzipiell nicht die Ressourcen eines Großbauern, eines Finquero haben, der auf Ertragssteigerung und Gewinnmaximierung setzt und die Nachhaltigkeitsaspekte oft nicht beachtet.

Ein Kleinbauer muss schauen, wie er mit der Natur, den Standortbedingungen arbeiten kann. Und er muss jetzt nicht den höchsten Kaffeeertrag aus seiner Fläche rausholen, weil der Kaffee ja nur ein Produkt unter vielen ist. Er kann auch die Betriebskosten relativ gering halten, weil er einen geschlossenen Nährstoffkreislauf hat, in dem er beispielsweise bei der Nassverarbeitung die Kaffeepulpe wieder nutzt, um seinen eigenen Kompost zu produzieren, um die Kaffeepflanzen zu düngen.

Der Bauer ist nicht abhängig von irgendwelchen synthetisch-mineralischen Düngern oder konventionellen Pflanzenschutzmitteln, die Geld kosten. Er hat ein kleines, geschlossenes System im ökologischen Gleichgewicht, in dem er Schädlinge oder Krankheiten in der Regel natürlich viel besser handhaben kann, weil es natürliche Gegenspieler gibt.

Es ist allerdings nicht so, dass der Bauer einfach seine Kaffeepflanzen setzt und alles funktioniert von allein. Nein, man braucht tatsächlich Gespür: Wie viel Schatten verträgt der Kaffee? Wie viel Schatten braucht er am jeweiligen Standort? Wie stark müssen die Schattenbäume und auch die Kaffeesträucher beschnitten werden? Wann ist das Beikraut zu schneiden? Wie viel Kompostgabe braucht die Kaffeepflanze? Und so weiter…

Die Idee der Kooperative.

BB: Und da hast du geholfen? Oder ging es bei den Bauern, die du betreut hast, eigentlich „nur noch“ um die Zertifizierung und das Einhalten bestimmter Standards?

PG: Die einzelnen Kleinbauern kommen den Öko-Anforderungen mit den traditionellen Anbauverfahren schon sehr nahe. Ihre Herausforderung war, sich in einer Kooperative zusammenzuschließen und mit einem Gruppenzertifikat selbst vermarkten zu können. Wir haben mit den Kooperativen seit den 90er-Jahren interne Kontrollsysteme (ICS) aufgebaut, damit Bauern geschult und Zertifizierungskosten eingespart werden konnten. Mit dem Gruppenzertifikat hatten sie nun auch genug Rohkaffee-Volumen, um selbst exportieren zu können und sich von den Zwischenhändlern – in Mexiko nennt man sie „Coyotes“ – unabhängig zu machen.

Man spricht ja nicht nur von der ökologischen Nachhaltigkeit, es gibt auch die ökonomisch-soziale. Hier spielt Fairtrade eine wichtige Rolle. Die Fairtrade-Pioniere im Kaffeeeinkauf wie Max Havelaar oder die GEPA haben dann den Grundstein gelegt, dass diese Kooperativen auch auf dem Ökomarkt gute Preise erzielen konnten.

Wie zertifiziert man jährlich Tausende Kleinbauern?

Du musst dir vorstellen, dass eine Kooperative beispielsweise in Mexiko zwischen 200 und 500 Bauern hat, in Afrika sind es bis zu 2000. Die EU-Ökoverordnung, also die Basis-Zertifizierung, fordert eine jährliche Kontrolle bei jedem Bauern! Und wenn die 200 oder 500 Bauern extern von EU-akkreditierten Kontrollstellen inspiziert werden müssten, wäre der Aufwand riesengroß. Das wäre richtig teuer.

Naturland hat gemeinsam mit der damaligen Kontrollstelle IMO-Schweiz und den Kaffeekooperativen erstmalig weltweit das interne Kontrollsystem (ICS) für Ökobetriebe entwickelt. Die Kooperativen werden da sehr stark in die Eigenverantwortung gebracht, erstellen ihr eigenes auf die Vor-Ort Situation angepasstes internes Regelwerk mit Sanktionskatalog, Bauernlisten, Karten, Checklisten usw. und schulen ihre Bauern, Techniker und interne Inspektoren.

Dieses interne Kontrollsystem muss gut funktionieren, es ist das Herzstück der Gruppen-Zertifizierung. Denn dann kommt die externe Kontrollstelle, prüft, ob alle Vorgaben umgesetzt und die Dokumente vollständig sind. Wenn das als gut bewertet wird, werden dann noch einzelne Bauern stichprobenartig von der Kontrollstelle extern geprüft. In der Regel sind das je nach Risikofaktor immer so zwischen 5 und 10 Prozent. Und dieses Verfahren ermöglicht es, die Kosten richtig runterzufahren.

Und: Es hat den Vorteil, dass die Gruppe zusammenwächst. Wenn da ein einzelner Bauer irgendwie Mist baut, indem er beispielsweise unerlaubte Pestizide verwendet, und nachher die Analyse der gemischten Kaffeecharge Rückstände aufweist, dann wird die ganze Gruppe bestraft. Und deshalb ist also Nachbarschaftskontrolle in Verbindung mit Bewusstseinsbildung ein ganz wichtiger Aspekt.

BB: Ist da nicht der Korruption Tür und Tor geöffnet?

PG: Korruption ist zwar in vielen Ländern des Südens ein Thema, aber bei den zumeist indigenen Kaffeekooperativen sehe ich das nicht. Die Bauern fühlen sich tatsächlich als Teil der Kooperative. Das ist ja nicht nur ein Vermarktungswerkzeug. Sie sind Teil der Gruppe und bekommen gemeinsam die Öko- und Fairprämien – und sind auch Teil der Entwicklung der Kooperative. Einige haben eigene Schulen für Aus- und Weiterbildung aufgebaut oder ein eigenes Transportsystem, wo öffentliche Dienste unzureichend sind. Andere haben Frauenprojekte oder Angebote zur Diversifizierung der Anbauprojekte, z. B. die Imkerei, die sehr gut mit dem Kaffeeanbau zu kombinieren ist. Unterm Strich ist deshalb der Kleinbauer schon interessiert, an der Gemeinschaft teilzuhaben und nicht als schwarzes Schaf die ganze Kooperative in Verruf zu bringen.

BB: Wie bist du auf die Idee gekommen zu Naturland zu gehen?

PG: Als studierter Forstwirt hatte ich in der Naturland-Waldabteilung ein Praktikum gemacht und kam auch mit den Kollegen der internationalen Abteilung in Kontakt. Die haben mir einen Job in Mexiko angeboten. Naturland hatte da ein paar Jahre zuvor mithilfe der GTZ ein kleines Büro aufgebaut. Da habe ich gesagt: „Ja, wunderbar. Meine Frau ist Mexikanerin, wir wollten sowieso dahin.“ Spanisch konnte ich auch schon ein bisschen, und der Agroforst-Bereich war mir vom Studium her noch vertraut. Das hat wunderbar geklappt.

BB: Warum seid ihr nach zehn Jahren zurückgekommen?

PG: Ich wäre wahrscheinlich heute noch in Mexiko. Aber es war ganz schlicht die Sicherheitssituation, wegen der Kinder. Ich wollte meine Kinder nicht immer mit dem Auto im Kindergarten oder in der Schule abliefern. Ich wollte nicht, dass meine Kinder wohlbehütet hinter dicken Mauern aufwachsen, sie sollen sich frei bewegen und mit dem Fahrrad zur Schule fahren oder wild im Wald übernachten können. Das war aber damals leider nicht möglich. Wir hatten paar unangenehme Erfahrungen gemacht und so sind wir halt nach Deutschland zurückgegangen. Doch auch von München aus bin ich viel im Ausland unterwegs, auf Reisen zwecks Mitgliederbetreuung und Qualitätssicherung.

BB: Also machst du das nach wie vor dasselbe, nur eben jetzt von deinem neuen Standort?

PG: Genau, aber ich habe auch weitere Zuständigkeitsbereiche. Ich bin jetzt nicht nur für Zentralamerika verantwortlich, sondern z. B. auch für die Zuckerahorn-Betriebe in Kanada oder die Trockenfrucht-Betriebe in der Türkei. Aber nach Mexiko komme ich trotzdem immer noch alle paar Jahre.

BB: Du sagtest, es waren am Anfang sehr viele Naturland-Kooperativen in Mexiko, heute sind es deutlich weniger. Woran liegt das?

PG: Das war einfach die Marktentwicklung. Wir waren die Pioniere im ökozertifizierten Kaffeeanbau. Ganz viele europäische Importeure wollten die Naturland-Zertifizierung haben, einfach als Qualitätsmerkmal, obwohl die außerdeutschen Händler das Naturland-Logo gar nicht auf die Endverpackung setzten.

Heute begnügen sich viele Kaffeehändler mit dem einfachen Biosiegel der EU – und was dazukommt: Mexiko ist heute nicht mehr das Hauptanbauland für Ökokaffee, es wurde von Honduras und Peru überholt. Auch Afrika hat inzwischen sehr viel Ökokaffee, viel davon als Robusta.

Klimawandel und Agroforst.

BB: Mount Hagen hat tatsächlich momentan keinen afrikanischen Kaffee im Sortiment. Der Ursprung der Marke ist Papua-Neuguinea. Das war eine ziemlich wilde Geschichte, als man damals Mitte der 80er-Jahre angefangen hat. Heute gibt es eigentlich keinen Mount-Hagen-Kaffee, der nicht Naturland-zertifiziert ist. Was denkst du, was ist die größte Herausforderung für den Biokaffee in Zukunft? Ist es der Klimawandel?

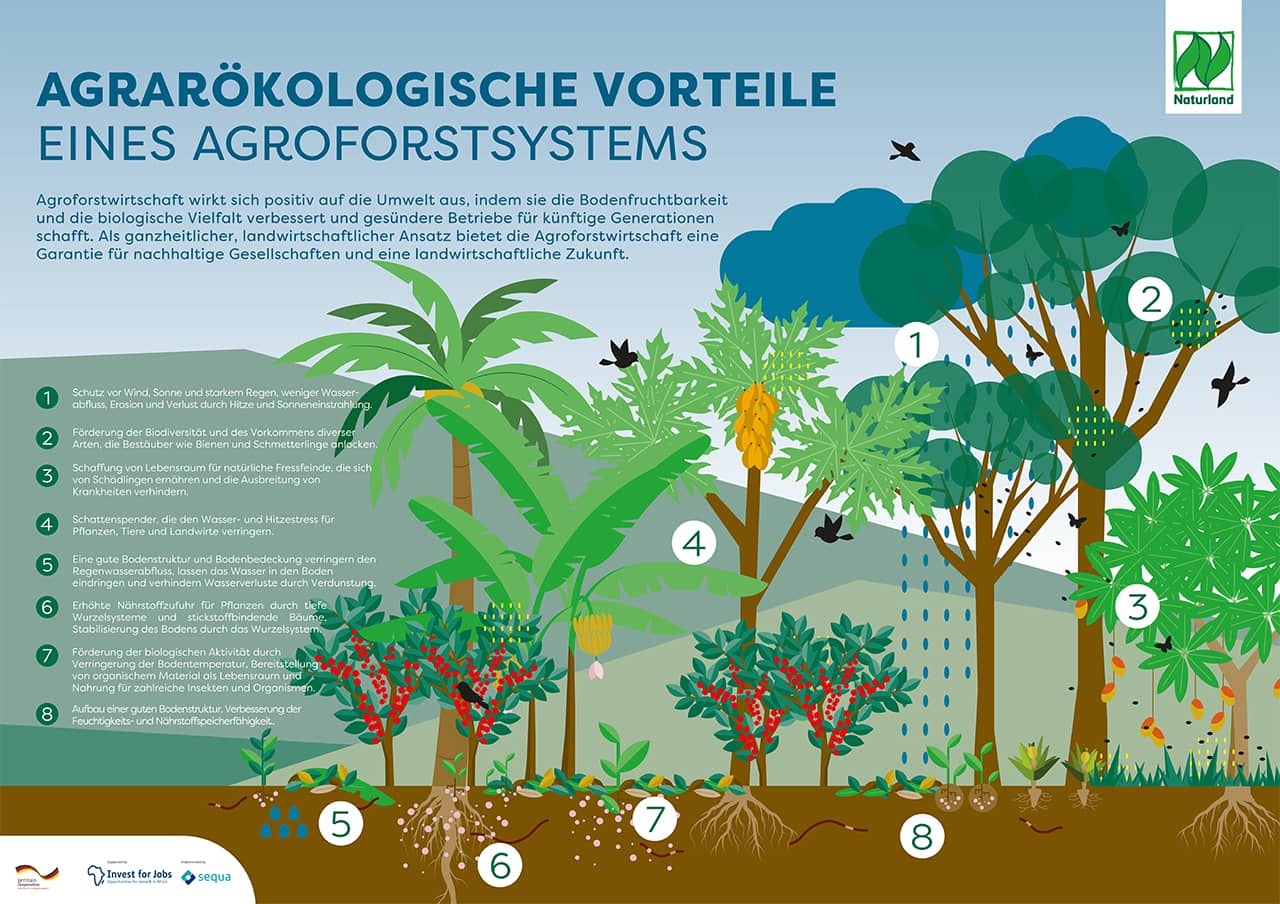

PG: Die Landwirtschaft ist Mitverursacher, aber natürlich auch Opfer des Klimawandels, das ist klar. Und da wären wir wieder beim Agroforst. Wir haben ja schon über seine Multifunktionalität mit wirtschaftlichen Vorteilen gesprochen. Aber Agroforst hat auch eine ganze Menge Schutzfunktionen. Du hast den Boden- und Erosionsschutz, den Klimaschutz, den Wasserschutz und natürlich auch den Schutz der Artenvielfalt. (s. Infokasten)

Es braucht Lebensräume wie diesen hier. Du hörst jetzt hier die ganzen Vögel. Da singt das Rotkehlchen, dort der Girlitz und die Singdrossel. Ich weiß nicht, ob du die alle kennst. So was siehst du und hörst du, wenn du intakte Biotope hast. Ein Agroforst-System hat immer eine größere Biodiversität als eine Monokultur.

Der meiste Kaffee wird in Kolumbien, Brasilien, Vietnam angebaut. Das sind aber fast ausschließlich Monokulturen, ohne Schattenbäume. In Zeiten des Klimawandels brauchen wir aber Bäume und auch eine humusfördernde Bewirtschaftung, die das Kohlendioxid fixieren, und keine energieintensiven und damit klimabelastenden synthetischen Stickstoffdünger. Und gerade bei Extremwetter-Ereignissen ist das Agroforstsystem der bessere Puffer. Das Wasser-Aufnahmevermögen der Böden sowie die Wasser-Speicherkapazität der Böden sind viel größer. Außerdem sorgt der Baumbestand für einen Temperaturausgleich und schützt den Boden vor Austrocknung.

BB: Die Arabica-Pflanze ist ja relativ empfindlich, was Wärme angeht, also werden die Anbauflächen höher wandern müssen. Und davon gibt es nicht so wahnsinnig viel. Das heißt: Kaffee wird knapp.

PG: Ja, es ist wahrscheinlich, dass mit der Klimaerwärmung die Anbauhöhe steigt. Neue Flächen können aber nicht einfach in Nutzung genommen werden. Neben der standörtlichen Tauglichkeit muss auch die ökologische Wertigkeit von Umstellungsflächen berücksichtigt werden. Gemäß den Naturland-Richtlinien sind seit dem Jahr 2000 Primärökosysteme prinzipiell geschützt. Das heißt: Tropische Primärwälder dürfen nicht eingeschlagen werden, um Ökokaffee anzubauen.

Seit 2 Jahren gehen wir noch ein Stück weiter: Nicht nur Primärökosysteme, sondern auch ökologisch wertvolle Flächen, sogenannte High Conservation Value Areas, unterliegen dem Schutz. Das Problem der fortschreitenden Agrarfront haben wir beispielsweise im Agaven- oder Chia-Anbau, wo die Bauern natürliche Dornstrauch-Savannen oder Trockenwälder umhauen, damit sie dort sogenannten „ökologischen“ Landbau betreiben können. Das geht leider nicht.

Probleme. Probleme. Probleme. Und eine Lösung.

BB: Was es nicht leichter macht für den Ökolandbau… Haben die hohen Kaffeepreise nicht zur Folge, dass einige Kooperativen und Kleinbauern gar keine Veranlassung mehr haben, die hohen Standards von Naturland einzuhalten – bei dem bürokratischen Aufwand, der durch die Revision der EU-Ökoverordnung, EUDR**, EU-Lieferkettengesetz usw. entsteht –, sodass sie den Kaffee dann lieber nach USA oder China, Indien exportieren?

PG: Ja, das ist durchaus möglich. Jetzt bei den ganz hohen Preisen überlegt sich der Kaffeebauer natürlich, ob er nicht an seinen „Coyote“ verkauft, der genauso viel bezahlt wie seine Kooperative, aber sofort bar auf die Hand. Viele Kleinbauern wollen schnell das Geld haben, weil sie es brauchen. Sie müssen Schulgeld bezahlen oder haben einen Krankheitsfall in der Familie. Da hilft es nicht, dass die Kooperative die Bauern ein halbes Jahr nach der Kaffee-Ernte bezahlt. Und deshalb verkaufen auch Kooperativenmitglieder in der Regel immer einen Teil der Ernte an die Zwischenhändler. Weil das zu einem Problem für die Lieferverpflichtungen der Kooperative führen kann, sind die Mitglieder meistens vertraglich verpflichtet, eine Mindestkaffeemenge an die Kooperative abzugeben. Der Bauer, der sich bei solch hohen Börsenpreisen von der Kooperative abwendet, denkt zu kurzfristig, weil dieser Kaffeepreis nicht so hoch bleibt.

BB: Bist du sicher?

PG: Wenn man sich die Geschichte anschaut, geht der Preis immer hoch und wieder runter. Klar, der Markt ist natürlich sehr viel größer geworden. Länder wie Indien oder China haben eine wachsende Kaffeenachfrage. Aber ich denke schon, dass der Preis wieder runtergeht. Und dann bekommt so ein Kleinbauer, der in der Kooperative ist und vielleicht sogar im fairen Handel, halt den Börsenpreis plus Ökoprämie plus Fairprämie.

Was uns gerade Sorgen macht, sind die bürokratischen Hürden der EU-Verordnung. Ein Kleinbauer darf nach der neuen Definition nicht mehr als 5 Hektar haben, das bedeutet, dass Bauern mit 10 ha Anbaufläche nicht mehr Teil des internen Kontrollsystems (ICS) und damit der Kooperative sein dürfen. Diese Bauern verpflichtet man nun zu einem eigenen teuren EU-Zertifikat. Das könnte dazu führen, dass sich diese Bauern vom Ökolandbau abwenden – oder noch schlimmer: das Agroforstsystem in Viehweiden umwandeln.

Eine weitere Herausforderung sind die fehlenden Arbeitskräfte. In Ländern wie Mexiko wollen viele Jugendliche nicht mehr als Bauern auf dem Land leben, die Großstadt lockt. Mit der Migration fehlen die Arbeitskräfte für die Kaffeeernte, aber auch für notwendige Pflegemaßnahmen.

Ein anderes kritisches Thema in Mexiko ist die fehlende Sicherheit. Die Drogenkartelle bekämpfen sich seit wenigen Jahren auch im Bundessstaat Chiapas, der größten Kaffee-Anbauregion. Wir hatten Fälle, wo ganze Kaffee-Trailer gestohlen worden sind, wo Drogenkartelle die Ein- und Ausgänge der Gemeinden kontrollieren und Kooperativen-Mitglieder bedroht werden. Im Moment ist die Situation dort ziemlich heiß.

BB: Glaubst du denn, dass so ein Anbauverband wie Naturland – ökologische Landwirtschaft überhaupt – dann noch bestehen bleiben kann?

PG: Für mich ist es die einzige Option. Ich bin davon überzeugt, dass wir einen Beitrag leisten, indem wir im natürlichen Kontext Landwirtschaft voranbringen. Es ist ja nicht nur das Problem des Klimawandel, es ist der Verlust der Biodiversität, der Verlust an Lebensqualität. Wenn du siehst, wie wichtig es ist, dass wir im Einklang mit der Natur leben – nur so kann der Mensch überleben –, dann ist er auch verpflichtet, das natürliche Gleichgewicht aufrechtzuerhalten.

Wie kann man das machen? Die ökologische Nachhaltigkeit muss im Gleichklang mit der ökonomischen Nachhaltigkeit sein. Das heißt, eine Ökonomie, die keinen tiefen ökologischen Fußabdruck hinterlässt, sondern eben auch den Bauern was gibt: nicht nur Cash-Crops, sondern auch Lebensbedingungen. Und da ist der Ökolandbau genau das richtige Werkzeug.

Was braucht man im Leben?

BB: Aber wie erklärst du das einem Kleinbauern, der von seinem „Coyote“ sehr viel mehr schnelles Geld bekommt? Wie überzeugt man den?

PG: Man braucht Bewusstseinsbildung. Wir versuchen, den Bauern mit vielen Maßnahmen vor Ort zu erklären, wie wertvoll ihre Arbeit ist und dass es für die Zukunft der Familie wichtig ist, ökologische Landwirtschaft zu betreiben.

Ich denke, du musst für dich selbst entscheiden, welchen Beitrag du leisten kannst. Wie kann ich Vorbild sein – nicht nur für die eigenen Kinder, sondern eben auch für mein Umfeld? Ich bin in den 10 Jahren, die ich in München gelebt habe, nur mit dem Fahrrad gefahren. Ich hab’ bis heute noch kein Handy. Ich ernähre mich 100% ökologisch. Für mich bin ich mit mir im Reinen. Ich weiß natürlich, dass das der größte Teil der Leute anders macht, aber ich kann vielleicht zumindest Vorbild sein.

BB: Was sagen deine Kinder dazu? Merken die das? Schließlich ist das ein Kontrast zu München, zum Stadtleben usw.

PG: Ich habe versucht, meinen Kindern bestimmte Werte mitzugeben, wertschätzend mit Menschen und der Natur umzugehen. Ich denke, ich habe da schon einen Samen gelegt. Mehr kannst du auch nicht tun, glaube ich. Wichtig ist, dass man es vorlebt, dass es so gehen kann. Sie fragen immer, wie ich das mache: ohne Handy. Aber das ist so einfach. Ich arbeite ja den Großteil des Tages am Schreibtisch am PC, dann brauche ich doch abends oder in meiner Freizeit nicht noch eine Maschine, die mir sagt, was ich zu tun habe. Das brauche ich wirklich nicht.

credit:

Naturland

Infokasten Agroforst und seine Schutzfunktionen:

Boden- und Erosionsschutz durch ganzjährige Bodenbedeckung:

- Stabilisiert über Krautschicht, Wurzeln und Mulchschicht den Boden.

- Abpufferung von Extremwettersituationen wie Dürren und Starkregen.

Wasserschutz:

- Wasserspeicherkapazität ist hoch (Bodendeckung), Schutz vor Austrocknung

- Temperaturregulation durch Schattenbäume

Klimaschutz:

- Hohe CO2-Bindung im Humus, in den Bäumen

- Keine CO2-intensive Produktion von Kunstdünger nötig

Biodiversität:

- Pflanzenvielfalt durch Mischanbau

- Größere Vielfalt der Mikroorganismen im Boden

- Kaffeegarten als Habitat für Insekten und Vögel

*Milpa ist ein traditionelles, mittelamerikanisches Landwirtschaftssystem, das auf der Mischkultur von Mais, Bohnen und Kürbissen basiert.

**EUDR: EU-Entwaldungsverordnung (EU Deforestation Regulation). Diese Verordnung der Europäischen Union soll sicherstellen, dass bestimmte Rohstoffe und Produkte, die auf dem EU-Markt in Verkehr gebracht werden, nicht zu Entwaldung und Waldschädigung beitragen.